11 novembre 2025

N o c t u r n e

Amalth venait la nuit.

Il apparaissait d’abord en songe. Qui peut affirmer se souvenir distinctement de ses rêves ? La description la plus fine évoquerait un flux d’images accéléré, comme un tourbillon autour du visage dans lequel mon esprit s’était incarné cette nuit-là. Brusquement, le défilement s’arrête. Je vois un lieu. Un lieu unique, toujours changeant, toujours une nouvelle promesse : l’exploration.

J’ouvre alors les yeux. Une lumière étincelante, vive et silencieuse envahit mon regard. Le flash disparaît, il est là. En bas, dans ma rue, face à ma porte ou à ma fenêtre, dans le champ où je me suis assoupie. Invisible du monde – je suis la seule à pouvoir le voir – mais le seul à exister.

Il m’est toujours difficile de soutenir l’éclat de sa peau. Écailles et pelage argentés. Couronné d’un lierre aux feuilles pourpres, au royaume de la nuit.

Le cœur battant violemment contre ma poitrine, je le rejoins sans bruit, incapable de dompter mon excitation. J’ai beau avoir 30 ans passés, je reste toujours ébahie face à sa beauté. Ce soir, sa magie me submerge en un frisson sublime.

Il s’époussète promptement, faisant voler la poussière du voyage autour de lui. Elle retombe en pluie fine sur le sol, et l’on devine les traces de ses sabots derrière lui, incrustées dans les grains dorés, menant à quelques forêts, plages ou ruines abandonnées.

Amalth ne dicte aucune règle, mais j’ai appris de ses nombreuses visites la loi tacite qui régit nos entrevues. En premier lieu, me tenir face à lui, en retenant mon souffle. Poser délicatement ma main sur sa joue. Ne pas brusquer son instinct fier mais rompu à la fuite animale. Glisser ensuite sur le côté, à quelques centimètres de son flanc, pour déposer ma tête contre son omoplate. Un rituel lent, comme une danse, jusqu’à notre envolée.

Ce soir-là, il ressent ma détresse. Il m’observe sans tourner la tête, sa vue périphérique décodant les micro-expressions de ma peau. Dans un seul mouvement, sa longue queue de sirène s’enroule autour de mon ventre, me hisse sur son dos, et il s’élance, brisant le mur invisible vers l’autre Monde.

Je ferme les yeux le temps de l’impact. Le balancement de mes hanches épouse son galop sur la brume. Le ciel noir, immense, s’étire au-dessus de notre course. Je sens son cœur contre le mien, dans sa forme première, brûler en folie douce.

« Tu es un rêve. », murmurai-je. L’amour s’échappe de mes lèvres et nous enflamme ensemble, telle une comète de feu dans la nuit étoilée.

10 novembre 2025

1 %

Ils ne le supportent pas

Et moi je meurs sans lui

Un jour, il explosera

RIEN ne le contrôlera

Je ne dompterai pas

Mon pas qui frappe le sol

L’absinthe dans mon sang

Mon corps en sueur

Qui danse

Qui danse

Frôle la mort

Et s’envole

Qui part

Qui hurle

Dans mes entrailles

Le feu et non l’enfant

C’était déjà là

C’était Ellana

Calypso et Lilith

Artemis et Circée

Il vous fait peur

Mais c’est moi

Mon Berserk

Son cri

Ma folie

Ma folie

1 novembre 2025

L’enfant océan

Les poèmes sont faits d’encre

Et de l’amour qu’on dépose

Entre les espaces des mots

Dans leurs silences

Entre le bruit des routes et des conversations

Il faut tendre l’oreille aux vagues

Discrètes

Qui s’allongent doucement sur nos peaux

Étirent leurs bras scintillant au soleil

Et repartent gorgées de sel

Larmes noyées dans l’océan du monde.

29 octobre 2025

S A B L E

samedi 09 février 2008

« J’ai le feu du Volcan, la chaleur du désert. Ce désir…

J’imagine le sable, couler sur le sable, mon poing fermé sur cet infini, glissant en arabesques sur ma peau dorée. La torpeur trompe mes sens. Mon regard se pose au loin, au delà des dunes, au delà de l’imagination.

Je cale mon bras derrière ma nuque, m’allonge à demi nue, dans ce silence. La Terre épouse les courbes de mon dos. Elle se joue du reste, des cris et des guerres, ici c’est une mère, et je suis sa fille quelques instants. Loin de tout, loin de la pudeur des Hommes, j’attends dans le vent.

Tu vois ces lignes qui se croisent ? Est-ce que tu vois ? Cet espace à atteindre, sérénité. S’élever, au dessus de toute douleur, attendre que l’on soit rejoint, aux hasard des collines, nuits & jours. Tous les sens en alerte, qu’il vente ou qu’il neige, notre cœur tel un livre ouvert, la porte par laquelle s’aventure l’Histoire.

On devient la clé vers le miroir de l’âme, où voyagent la folie, la liberté absolue. On perçoit enfin la Vérité, on crée pendant ces heures intemporelles… l’harmonie. Ce fil, sans fin, sur lequel on marche tranquille, sans trop regarder en bas. On crée au fil du temps cette juste note, et on la chante tout le long.

Voguer sur les mers paisibles et furieuses de notre âme.

21 juillet 2024

L’art d’être grand-père

« Son état se dégrade de plus en plus ».

Comme il est sinistre d’aimer autant les mots, pour frémir d’effroi à la lecture de certains.

Ces mots cliniques. Froids comme le métal.

J’enrage de te laisser là, dans cet antre nauséabond.

Comme il est frustrant, de te voir partir. Dériver… lentement.

Comme à ton habitude, tu chantes et illumines la journée des autres résidents.

Tu tombes mille fois, tu continues pourtant.

Pour te libérer de ton esprit, ils vont t’enfermer davantage…

Assis dans ton fauteuil, je t’observe amener péniblement la cuillère, vers la bouche.

Toi qui, il y a un an à peine, me décrivais encore les mille nuances des fleurs au jardin. Et marchais avec moi, bras dessus, bras dessous, rue des bains.

Nous dessinons ensemble des animaux et des nuages, au creux des purées multicolores.

C’est bon, aussi… de s’amuser d’un rien.

« C’est difficile papi en ce moment ».

Ton regard bleu azur me répond :

« Il faut faire face. »

Mon papi-rambo. C’est tout toi.

Cette force, cet optimisme intérieurs qui te caractérisent tant.

Ta faculté à percevoir la bonté des gens. A nous combler.

Ta générosité sans condition.

Ce supplément d’âme et d’amour que tu sers à chaque tablée, chaque événement.

Ce sourire quand tu me vois passer le pas de ta porte.

Comme j’aimerais l’emmener avec moi, après chacune de mes visites…

Comme j’aimerais ancrer ton cortex dans le réel, te ramener à l’instant présent.

Comme j’aimerais suspendre le temps, en ce moment.

Sous tant d’aspects, il me file entre les mains.

Comme un ruisseau sauvage, terrible, que je regarde… impuissante.

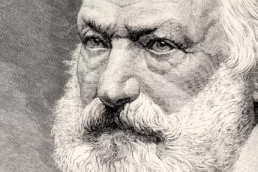

GEORGES ET JEANNE

« Moi qu’un petit enfant rend tout à fait stupide,

J’en ai deux; George et Jeanne; et je prends l’un pour guide

Et l’autre pour lumière, et j’accours à leur voix,

Vu que George a deux ans et que Jeanne a dix mois.

Leurs essais d’exister sont divinement gauches;

On croit, dans leur parole où tremblent des ébauches,

Voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit;

Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit,

Moi dont le destin pâle et froid se décolore,

J’ai l’attendrissement de dire: Ils sont l’aurore.

Leur dialogue obscur m’ouvre des horizons;

Ils s’entendent entr’eux, se donnent leurs raisons.

Jugez comme cela disperse mes pensées.

En moi, désirs, projets, les choses insensées,

Les choses sages, tout, à leur tendre lueur,

Tombe, et je ne suis plus qu’un bonhomme rêveur.

Je ne sens plus la trouble et secrète secousse

Du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse.

Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis.

Je les regarde, et puis je les écoute, et puis

Je suis bon, et mon coeur s’apaise en leur présence;

J’accepte les conseils sacrés de l’innocence,

Je fus toute ma vie ainsi; je n’ai jamais

Rien connu, dans les deuils comme sur les sommets,

De plus doux que l’oubli qui nous envahit l’âme

Devant les êtres purs d’où monte une humble flamme;

Je contemple, en nos temps souvent noirs et ternis,

Ce point du jour qui sort des berceaux et des nids.

Victor Hugo

26 mai 2024

Ecrire comme on respire

Tout est si incertain.

Et pourtant, on peut vivre si fort.

Les jours passent. Bientôt le 10 000ème jour de ma vie. Chacune des minuscules cellules qui composent mon corps reviendra un jour à la Terre, qui m’a enfantée et portée. Nous sommes de si petites choses face aux pas de géant formés par le temps. Ceux qui jonchent la croûte terrestre. Creusent les fosses marines. Érodent, puis recréent les dunes.

Je ressens toujours la vacuité de mon existence. Bizarrement, elle ne m’effraie jamais. J’y pense et je me sens aspirée par un cycle immense, bien plus grand que moi. Bien plus grand que nous. Un souffle divin, qui entraîne tout sur son passage. Qui nous entraîne, sans aucune intention, nous pousse les uns vers les autres, nous écarte, nous rapproche encore.

Il suffit de se laisser porter…

C’est ici que cela se complique. L’Être a tendance à réagir. A tout anticiper, à dramatiser, à ne pas faire confiance en sa résilience. Nous avons été programmés pour lutter et pour ne prendre aucun risque téméraire. Question de survie… Dans toute notre histoire évolutive, la théorie de la Reine Rouge prône : manger ou être mangé. Ne pas souffrir, surtout pas. La souffrance est intenable, inimaginable.

Pourtant… elle n’est malheureusement pas toujours évitable. Il suffit alors d’essayer de glisser le long du courant… de ne pas affronter la vague de plein fouet, mais de plonger au travers en comprenant sa direction, sa force, ce qui la nourrit.

Accepter sa puissance, accepter de chuter, pour mieux s’en extirper. Aller vers, plutôt qu’aller contre. Car on oublie sans cesse que nous ne contrôlons rien.

Quand je prends le temps de méditer, d’être Là, mon corps et mon esprit sont transportés ailleurs. Je suis sur une plage, face à l’océan. L’air chaud balaye doucement mon visage. Le soleil se couche, brillant, or, rouge, doré. Sa chaleur envahit tout mon être.

Je ne suis plus une femme. Je ne suis plus un Homme.

Je suis. Ici et là-bas. Je suis moi, tout en n’étant rien.

L’air, le soleil, l’eau, l’oiseau. Ils sont moi et je suis eux.

Mon corps se détend alors. Le temps s’arrête, redevient intemporel. Ou plutôt dessine un cercle.

Je suis enfant, tout en étant adulte. Je suis adulte, tout en étant l’Enfant.

Pieds nus, je déniche quelques mûres dans les ronces, sur le chemin qui mène à la plage.

Je nous vois courir sur le rivage, avec cette petite fille dont j’ai oublié le nom. Elle parle une autre langue que la mienne, et je n’y comprends pas grand chose. Mais cela n’a aucune importance.

Nous sommes toutes les deux allongées sur le sable.

Le soleil fait scintiller les vagues, et celles-ci viennent s’évanouir en écume rose à nos pieds.

20 ans plus tard. Assise dans la voiture, face à cette pluie incessante.

La solitude frappe à la porte et m’envahit, à la fois lumineuse et paralysante. Cette solitude que je connais par cœur, qui m’accompagne depuis toujours, que j’aime autant que je hais. Depuis l’arrivée dans ma première salle de classe, depuis les premiers échanges en groupe, depuis l’âge de rêver. Chaque fois que tu me rends visite, ma vieille… je t’accueille à bras ouverts en mon sein. Car je repense à Ellana.

Elle aussi, aime chevaucher seule, sans selle. Escalader des parois lisses comme le verre, danser au rythme du vent et de la rivière.

Libre. Noble. Complète. Insaisissable. Droite.

Espiègle et sauvage comme un éclat de rire.

Libre.

Je sens nos cœurs qui battent contre ma poitrine, Ellana, à l’unisson. Je t’envie et t’admire violemment.

Toi, qui me murmures : es-tu ombre ou lumière ? Es-tu lune ou soleil ?

Je suis les deux.

Je suis moi.

Et pitié. Pitié, tue-moi.

Le jour où je deviens trop raisonnable. Lorsque je n’oserai plus serrer les poings.

Lorsque je ne me battrai plus pour mon prochain. Tue-moi, lorsque je nous penserai distincts.

Laisse-moi rêver, être, être, sans être quelqu’un. Oublier mon ego pour dévaler les dunes, hurler comme un loup, chevaucher à crû dans la brume.

Et rire. Rire sans fin.

Bander l’arc pour atteindre la lune. Apprendre à me défendre, à me battre, à vous protéger. Être un guerrier.

Puis, oublier mon nom.

Transmettre à mes enfants la sensation du vent, l’odeur des fleurs, des baisers à en mourir d’amour.

Leur apprendre à savourer chaque instant. Chaque son, chaque rythme, chaque note de musique.

Chaque douleur qui les traverse. Et tout ce courage qui nous ferait escalader des sommets.

Laisse-moi juste les porter sur ces autres rivages. Laisse-moi m’enivrer de tous ces doux voyages…

Et redécouvrir le monde à travers leurs yeux. Les voir émerveillés, face aux montagnes, aux villes illuminées, à l’aube sur un voilier, sur les toits… nos mains entrelacées.

Leur apprendre à faire la différence entre l’hypocrisie et la vertu. Cette hypocrisie, ces principes à la con, cette bien-pensance stérile, ces frustrés éteints qui nous tuent. Je leur apprendrai, à en rire, à leur rire au nez. À ne jamais juger. Non… au contraire : à se concentrer sur leur souffle, leurs aspirations, leurs mouvements, sur ce qui résonne de beau en eux.

Dessiner les contours de l’aurore, nous endormir sous les étoiles, et les serrer si fort…

Tue-moi lorsque j’oublierai d’être ce que je suis. Une âme qui vibre au son de la nuit, le long des nuages, qui veut embrasser le ciel… et rage, rage face à l’injustice.

Rage face à l’océan qui gronde.

Rage face à la violence des hommes.

Tue-moi lorsque j’accepterai de ne plus sortir de ma zone de confort, de ne plus voler.

Tue-moi je t’en prie : car rien ne vaut de vivre sans cette eau qui bouillonne.

Sans cette musique qui dure.

Sans ce feu qui m’enflamme, qui fait battre mon cœur au rythme des vagues. Tu sais celles qui nous dépassent, celles qui nous dévorent. Celles qui nous font oublier le temps.

Et nous ramènent à notre condition d’être humain.

Tue-moi lorsque plus jamais je n’oserai… sauter dans le vide. Et surtout me blesser.

Rappelle moi que je m’étais promis cette vérité : de grimper, plonger puis de grimper encore.

Lorsque j’aurai peur du moindre risque. De me griffer contre l’impossible.

De cogner mes poings sur les barreaux invisibles de ma cage.

Peur de grimper sur cette paroi lisse, sans aucune prise ni filet. Peur de défier le vent, les cieux.

De partir de chez moi en pleine nuit, et de ne pas attendre le jour pour voir.

Tue-moi, vraiment, si je ne tremble plus de plaisir.

Si je ne donne plus tout par amour. Sous tes lèvres, tes mains, tes mots qui me frôlent.

Laisse-moi frémir jusqu’à la fin.

14 novembre 2022

Je viens d’ailleurs, et je ne rêve que d’y retourner.

Le vent agite mollement les tiges de lin. J’admire l’ondée circulaire qui se forme et s’évanouit comme un rêve.

J’ai emporté avec moi un carnet, un morceau de charbon, deux couteaux bien aiguisés, une petite faux et une lourde couverture que j’ai tricotée l’hiver dernier. Le cheval trépigne et m’indique qu’il est temps d’aller relever mon piège à poissons. Ce soir, si de pauvres malheureux se sont faits prendre, je les préparerai avec des pommes de terre et des carottes froides, quelques aromates et un trait de citron.

Un léger basculement de bassin : voilà le signal qu’il attendait. Il s’élance à toute allure en laissant derrière nous un brouillard de terre ocre. Le rire naît brusquement et s’échappe de ma gorge, tandis que je manque de tomber au sol.

Notre élan devient celui d’un oiseau libre dans ces immensités. L’heure et le calendrier disparaissent, au profit de la course des nuages. Pendant mon envol, des myriades de couleurs et d’odeurs nous enveloppent, le cheval et moi. Il sait parfaitement où poser ses sabots et quel bruissement de feuille signifie un danger. Son odorat, bien plus développé que le mien, reconnaît la terre qu’il n’a jamais foulée. L’écorce des Hespérides, les nervosités du bois, le poil rêche de l’animal qui dort, l’atmosphère chargée d’orage.

Une fois à terre, je marche toujours les cinq sens en éveil. J’essaie de l’imiter sans comprendre, en savourant ce gouffre entre le sauvage indiscipliné et ma touchante maladresse d’Homme.

Je n’ai pas à parler, juste à écouter le vent, les pierres et les branchages qui craquent sous le soleil. Mon imagination d’enfant revit au travers des formes incertaines que j’aperçois au loin : serait-ce une chimère pétrifiée, sous ce grand chêne qui meurt ? Un feu follet dans cette clairière immobile ?

Tout est bien. Rien n’est parfait.

Je pense à notre vie, à son étonnante simplicité que j’affectionne tant. J’ai eu un bébé dans le ventre et deux mains nues tout autour. Nous avons construit, semé, réparé les objets et les cœurs. L’arc de mon grand-père est posé contre le mur de l’abri, au cas où la nourriture viendrait à manquer. Le sol est jonché de sciure de bois, que je me promets de ramasser demain. L’automne prochain, nous rendrons visite à nos amis.

Les fanes de carottes tombent au sol. Notre enfant les ramasse et les observe incrédule, ce qui attise la curiosité du chien, puis du chat. Les voilà assis en ronde silencieuse, affairés à une réflexion dont j’ignore tout, mais qu’ils semblent prendre très au sérieux. Drôle de spectacle pour quelques épluchures.

Mon aimé discute à l’intérieur avec nos parents. Je sors pour retrouver la fraîcheur du soir, bascule en arrière sur la couverture épaisse. Les étoiles se mêlent à la chaleur estivale. L’inquiétude s’est tarie face à la nécessité. Les questions ont laissé place au silence respectueux et au crépitement du feu. Des chants primitifs montent depuis la forêt qui borde la maison. À pas de loup, l’enfant me rejoint, tend l’oreille et répond par un sourire à ma mine perplexe. Je passe mes doigts dans ses cheveux fins.

Avant, j’écrivais pour avoir l’air aimable.

Pour faire plaisir à la maîtresse, car sans amour, pourquoi le faire ? J’écris maintenant sans motif conscient, dans un cri sombre qui illumine la nuit. Pour qui, pour quoi ? Je l’ignore. Mon esprit traverse cet étrange tunnel, où l’on croise l’ombre inerte de l’impuissance, mais aussi le tableau ardent d’Ulysse aux enfers, combattant la fatalité. Le corps actif, j’y suis encore perdue par la pensée, à chercher quelle sortie emprunter, et – surtout – ne pas le faire trop tôt, au risque de naviguer encore longtemps sur ces eaux qui coulent à l’envers.

J’écris avec la puissance de mon âme et de mes espérances, mes mains tendues vers l’horizon, ces même mains qui caressent, nouent, écrivent, dessinent, nettoient, jouent, cousent, sculptent et remuent la terre.

17 février 2022

Observer la danse des arbres

Des instants volés que l’on reconnaît tous.

« La Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules » ( Collection L’Arpenteur, Gallimard, 1997 ) est un livre que je viens de lire.

Ce qui fait adhérer totalement aux textes, c’est l’analyse multi-sensorielle que Philippe Delerm en fait. Les bruits, les odeurs, les sensations… On se projette soi-même dans sa propre enfance, dans ses souvenirs. On retrouve la sensation de chaleur du chat posé sur nos genoux blancs d’enfant.

Qu’est-ce qui vous fait doucement vibrer et sourire, seul(e), quand vous y pensez ?

Voilà un court texte que j’ai écrit dans la même veine, sur mon enfance.

La danse des arbres

Observez la danse des arbres. Prenons-en un, au hasard.

Si notre regard se fixe à la racine, il semble immobile. Pourtant, toute sa cime oscille, en mouvements amples et lents. Au gré du vent. Il suffit de prendre le temps de regarder…

Je repense à mes balades solitaires, de jeune adolescente. Onze ans à peine, un vélo à demi crevé enfourché le dimanche après-midi, quand le soleil pointait le bout de son nez entre les nuages normands. Le vieux pull de mon père sur le dos, bien trop grand pour moi.

Qu’il est bon, le vent, sur mes joues rougies par le froid !

Toujours le même chemin : celui-ci qui mène à l’Arbre. Le grand. Celui qui accueillait nos cabanes d’enfants. Des planches en bois assemblées en un petit plancher, un peu bancal, entre les branches. Les quelques clous rouillés qui jonchaient le tronc et qu’on escaladait, l’air décidé et conquérant. La réserve de pommes de pins, soigneusement amassées, pour repousser les « assaillants » du haut de notre nid en cas d’attaque fortuite. Les nœuds du bois, le bruit du vent dans les feuilles, et les rayons du soleil qui transpercent les épis de maïs. Tous les enfants ont-ils aimé un vieux chêne comme celui-là ?

Parfois, on s’allongeait dans l’herbe haute quand le temps le permettait. Et on oubliait le monde… On est juste là, à sentir dans notre dos le picotement des spathes du maïs, tombées au sol. Un bourdon vole au dessus de notre tête : on n’a pas souvent l’occasion d’en voir un de si près ! L’herbe ondule avec la brise. Il fait assez chaud pour rester là, sans bouger.

Mais l’heure tourne, il ne faut pas arriver en retard pour le repas ! Les parents nous attendent. On attrape le vélo laissé par terre un peu plus loin, replace le dérailleur qui ne cesse de sauter. Direction inverse, au travers du chemin encadré par les arbres courbés. C’est comme si la végétation avait dessiné une voie verte et fleurie, digne d’un roi, mystérieuse, qui mènerait à un trésor caché.

On s’arrête alors, juste quelques secondes, pour poser sa main sur le tronc de l’Arbre. L’Arbre-passeur. Avec un peu plus d’attention, on sentirait presque son cœur battre.

Zut ! Un passant passe. C’est ce qu’il fait toujours, non ? On se sent un peu idiot, là, la main collée à l’arbre. L’air indifférent, on fait volte-face, et on pédale à toute allure pour retrouver la maison et le chat qui ronronne au coin du feu. L’instant s’évapore, mais sa magie persiste. Elle laisse un sourire ingénu sur nos lèvres de môme, et des égratignures à nos mollets.